Dance Against Racism (D.A.R.)

Ausgangssituation unseres Projektes

„D.ance A.gainst R.acism“

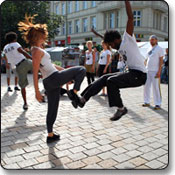

Zur Fußball-WM 2006 warnte der damalige Regierungssprecher Heye dunkelhäutige Menschen davor, in bestimmte von ihm als No-Go-Area bezeichnete Gebiete zu gehen, weil sie dort Opfer fremdenfeindlicher Gewalt werden könnten. Dafür erntete er einen Sturm der Entrüstung. Dabei schilderte er nur eine Realität, die im Leben vieler unserer Schüler und Lehrer, und damit auch in der „Academia Jangada“, immer präsent war und ist. Nach der WM verschwand das Thema aber leider sehr schnell wieder aus den Medien und dem öffentlichen Interesse. Daraus entstand 2008 die Idee zu dem Projekt „Let’s go to No-Go“. Grundgedanke dieses Projektes war es, mit Capoeira, Tanz und Musik offensiv dieser Entwicklung entgegen zu treten. An der Ostsee, also in einer Region, die zu den „No-Go-Areas“ für Ausländer gehört, setzten wir in einer Tanzperformance auf künstlerischen Mittel, um Position gegen Ausgrenzung, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus zu beziehen.

Im Verlauf dieses Projektes wurde uns immer wieder in Diskussionen und Schilderungen von Einzelerfahrungen deutlich, dass dieser gewalttätige Rassismus, dessen Alltäglichkeit und Verbreitung in der Feststellung von ganzen „No-Go-Areas“ zum Ausdruck kommt, eingebettet ist in einen viel subtileren, in der Mitte der Gesellschaft verankerten Alltagsrassismus. Dieser äußert sich in scheinbaren Kleinigkeiten: das Festhalten einer Handtasche oder das Wechseln der Straßenseite, wenn ein Schwarzer oder ein vermeintlicher Ausländer in der Nähe ist; die beständige Frage nach der „eigentlichen“ Herkunft dunkelhäutiger Deutscher; das Äußern gängiger Stammtischparolen vom „faulen Türken“, „schwarzen Dealer“ oder der „unterwürfigen Thailänderin“. Solche oder ähnliche Szenen hat jeder einzelne von uns schon erlebt oder beobachtet. Im Alltag als dem Bereich, in dem Menschen einen Großteil ihrer Erfahrungen machen und durch Repetition verinnerlichen, wirken diese Erfahrungen mit Rassismus besonders nachhaltig und gelangen ins „Unterbewusstsein“ aller Beteiligten. Die beschriebenen Beispiele zeigen wie immer wieder reproduziertes rassistisches Handeln sich als Teil des kulturellen und sozialen Lebens weiter verfestigt. Damit wird deutlich, dass Rassismus und Ausgrenzung tatsächlich uns alle betreffen. Zwar nicht unbedingt direkt, aber sie sind ein wichtiger Faktor für das Klima in unserer Gesellschaft.

Aus diesen Überlegungen heraus luden wir im darauffolgenden Jahr zu einer internationalen Jugendbegegnung in einem gemeinsamen Tanzprojekt ein. Das Projekt „D.ance A.gainst R.acism“ ist der Versuch, über den körperlichen Ausdruck eine gemeinsame Sprache zu finden, um über den in Deutschland (und Europa) ganz alltäglichen Rassismus zu reflektieren und einen Dialog anzustoßen. Das Ergebnis war eine Performance, mit der wir an verschiedenen Berliner Plätzen, wie etwa vor dem Roten Rathaus oder dem Reichstag, aber auch am Kurfürstendamm und vor dem Bahnhof Lichtenberg, eine breite Öffentlichkeit erreichten. Für das Projekt, ursprünglich als einmaliger Intensivworkshop mit den angereisten Teilnehmern entworfen, erhielten wir im Anschluss an die Auftritte ein enormes Feedback: Interessenbekundungen von Einzelnen an unseren Workshops, Gespräche über Rassismus und eigene Erfahrungen und Einladungen, mit der Performance zu verschiedensten Anlässen aufzutreten (unter anderem auf der YOU). Aufgrund dieser Resonanz sehen wir die Notwendigkeit, D.A.R. als festen Bestandteil der politischen und kulturellen Antirassismus-Arbeit in Berlin zu etablieren.

Ziele der Initiative

In der „Academia Jangada“ wird seit ca. 15 Jahren die traditionelle Capoeira Angola unterrichtet. Diese wurde von den nach Brasilien verschleppten afrikanischen Sklaven entwickelt und ist eine der vielen Formen, in denen sich der jahrhundertelange Kampf von Generationen Unterdrückter und Marginalisierter Ausdruck gebahnt hat. Eigene Erfahrungen wurden kreativ durch Musik, Gesang und Tanz verarbeitet, um den Selbstwert in einer Situation von Unterdrückung, Ausgrenzung und Rassismus zu behaupten. Als Begegnungsstätte für Menschen unterschiedlichster kultureller, ethnischer, und wirtschaftlicher Hintergründe, sehen wir uns in der Tradition dieses Ansatzes.

Daraus ergeben sich für unsere Initiative folgende zentrale Zielsetzungen:

- Stärkung des Einzelnen in der alltäglichen Konfrontation mit Rassismus und Ausgrenzungserfahrungen durch die Einbindung in eine Gemeinschaft, die Individualität fördert, weil sie diese als Bereicherung ansieht;

- Langfristig streben wir mit unserer kulturellen Arbeit eine gesellschaftliche Veränderung hin zu einer offenen toleranten Gesellschaft an, die allen Menschen unabhängig von Herkunft, Glauben, Hautfarbe, Geschlecht oder Einkommen gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht.

Wer kann mitmachen?

Alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen bis 25 Jahre (in Ausnahmefällen bis

30 Jahre) sind herzlich eingeladen, am Projekt teilzunehmen.

Wir richten uns an alle, die ein Interesse an der Begegnung mit anderen und

an den Ausdrucksformen von Tanz und Theater haben und sich aktiv mit Alltagsrassismus und den Möglichkeiten seiner Überwindung auseinandersetzen wollen.

Schwarz, People of Color und Weiße sind gleichermaßen zur Teilnahme an unserem Tanzprojekt sowie zu unseren Performance-Aufführungen eingeladen, denn Rassismus geht uns alle an.

Finanziert wird dieses Projekt vom Träger „Jugend für Europa“.

Falls Sie mit uns in Kontakt treten möchten, wenden Sie sich bitte direkt an die

Projektleiterin, Susanne Oesterreicher ( per email an: info@jangada.com oder

telefonisch unter: 030 / 4495738).

Wer steckt hinter dem Projekt?

Der "Capoeira Angola e.V." ist Trägerverein der 1997 gegründeten „Academia Jangada“, die als erste Lehrstätte für Capoeira Angola und afro-brasilianischem Tanz in Europa gilt. Die „Academia Jangada“ setzt sich für die Entwicklung einer kulturellen Identität der afrikanisch-stämmigen Brasilianer ein. Sie möchte einer schwarzen Identität einen Raum schaffen, um das traditionelle Gedanken- und Kulturgut in unsere heutige Zeit zu transportieren.

Deshalb verstehen wir uns heute als „zeitgenössisches Kilombo“ [1], als symbolisches Wehrdorf und Zufluchtsort für afrikanisch-stämmige Menschen hier in Europa. Capoeira [2] sehen wir dabei als traditionelles Element des sozial-politischen Widerstandes, das bis auf die Epoche der Kolonialzeit zurückgeht.

Über die genaue Entstehung sowie die Namensgebung der Capoeira existieren verschiedene mündliche Überlieferungen. Eine erklärt das Zusammenspiel von Tanz und Kampf als gewiefte Täuschung: die Sklaven in Gefangenschaft sollen mit dieser Vermischung ihr Kampftraining vor ihren Herren als unverfängliches Tanzritual getarnt haben. Auch wenn die Entstehung von Capoeira nicht mehr rekonstruierbar ist, gilt sie in Brasilien nach wie vor als Symbol des Kampfes gegen Diskriminierung und Unterdrückung.

[1] Als "Kilombos" bezeichnete man die zu Zeiten der Kolonialherrschaft in Brasilien entstandenen Urwalddörfer entflohener Sklaven, in denen sie Zuflucht fanden und sich zum Widerstand formierten. Die Capoeira entwickelte sich in diesen Dörfern als Waffe im Kampf gegen die ökonomische Ausbeutung und kulturelle Unterdrückung durch die portugiesischen Kolonialherren.

[2] "Capoeira" kann tatsächlich nicht nur als Sport begriffen werden, sondern muss als prägendes Kulturelement der farbigen Bevölkerung Brasiliens verstanden werden. Der Soziologe Dirk Hegemanns (1998) betont die umfassende Vielschichtigkeit des Begriffs, der eine Mischung aus Kampf, Tanz, Spiel, Kraft, körperlichem Ausdruck, Witz, List, Rhythmus und Poesie bezeichnet, und eng mit der Geschichte der schwarzen Widerstandskultur im kolonialen Brasilien verknüpft ist (siehe [1]). |

|

Pressestimmen (PDF)

D.A.R.

D.A.R., Brandenburger Tor

D.A.R., Live Musik

D.A.R., Hackescher Markt

D.A.R., Potsdamer Platz

D.A.R., Alexanderplatz

D.A.R., Reichstag

D.A.R., Potsdamer Platz

D.A.R., Brandenburger Tor D.A.R., Brandenburger Tor

D.A.R., Vorbereitungsarbeiten

|